BREVES REFLEXÕES SOBRE A REGIONALIZAÇÃO DO ESPAÇO DA AMAZÔNIA

Paloma de Oliveira Santos, Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Desenvolvimento Regional e Urbano na Amazônia (PPGPAM), Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa). palomageografia@unifesspa.edu.br.

Aline Tarcila de Oliveira Lima, Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Desenvolvimento Regional e Urbano na Amazônia (PPGPAM), Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa). aline.lima@unifesspa.edu.br.

Lorenna Castro Wanderley, Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Desenvolvimento Regional e Urbano na Amazônia (PPGPAM), aluna especial, Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), e lorennaca@gmail.com.

Sara Brigida Farias Ferreira, Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Desenvolvimento Regional e Urbano na Amazônia (PPGPAM), bolsista CAPES, Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), sarafarias@unifesspa.edu.br.

Rafael Gonçalves Gumiero, Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Desenvolvimento Regional e Urbano na Amazônia (PPGPAM), docente, orientador, UNIFESSPA, gumiero@unifesspa.edu.br.

INTRODUÇÃO

Houve uma reconfiguração do espaço amazônico a partir de 1950. Buscou-se desenvolver a Amazônia por considerá-la uma região “atrasada” e com “vazio demográfico” o que não correspondia à demanda capitalista. Essas denominações serviram de justificativa para a implementação de grandes projetos econômicos de caráter industrial minero-metalúrgico. O desenvolvimento no território ocorreu desconsiderando seus processos de ocupação e as especificidades urbanas e regionais na medida em que não incluiu a população originária: caboclos, indígenas, ribeirinhos, castanheiros, extrativistas e outros.

A partir da década de 1960, o governo federal executou diversas medidas destinadas a ocupar e integrar a Amazônia ao restante do país, sob o discurso de proteger o território dos riscos de uma internacionalização, já que se tratava de extensões de terras dotadas de uma diversidade de riquezas naturais. O planejamento estratégico ocorreu de forma antidemocrática, na medida em que considerou apenas os aspectos econômicos do desenvolvimento regional, desprezando o modo de vida das populações originárias e destruindo suas relações com a natureza, suas fontes de sustento, suas formas de trabalho, mobilidade e cultura.

Indígenas, caboclos e outras sociedades locais foram expulsos de suas terras para dar lugar à expansão do capitalismo e, com a valorização da propriedade que passou a ter valor de mercado, nasceram disputas fundiárias entre os grandes capitalistas e os camponeses amazônicos. Consequentemente, os povos da Amazônia foram excluídos socialmente e não foram integrados e considerados efetivamente pelos planos de desenvolvimento elaborados durante a Ditadura Militar. Sendo assim, o presente trabalho possui como objetivo geral o apontamento de aspectos gerais sobre planos de desenvolvimento durante o período de integração da Amazônia com o restante do país, realizado a partir da década de 1960. Diante do exposto, o objetivo geral deste estudo é traçar noções gerais acerca das ações da SPVEA e da SUDAM, que ocasionaram um reordenamento territorial que afetou principalmente a vida dos povos tradicionais. Para tanto, fez-se uma análise teórica que consiste em uma revisão bibliográfica de alguns autores que abordaram o contexto do desenvolvimento amazônico no período da integração econômica da região ao restante do país, que enfatizam as problemáticas da reconfiguração territorial da região.

A RECONFIGURAÇÃO DO ESPAÇO AMAZÔNICO

Durante o governo de Getúlio Vargas, em 1953, a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia – SPVEA foi criada e realizou um zoneamento que consistiu em dividir a Amazônia em 28 zonas distintas as quais eram estabelecidas de acordo com características comuns, a fim de classificar elementos positivos e negativos que pudessem culminar em um diagnóstico que daria base para uma categorização de problemáticas setoriais (GUMIERO, 2020). O Plano Quinquenal da SPVEA tinha como centralidade uma forte base de financiamentos para projetos, os quais deram origem ao art. 199 da Constituição Federal de 18 de setembro de 1946 que dispôs a seguinte redação: “na execução do plano de valorização econômica da Amazônia, a União aplicará, durante, pelo menos, vinte anos consecutivos, quantia não inferior a três por cento da sua renda tributária” (BRASIL, 1946, n. p.).

A agricultura foi um dos eixos priorizados pelos financiamentos, uma vez que pretendia-se fornecer vantagens creditícias aos agricultores e. em contrapartida, fomentar a ocupação regional. Assim, seriam estimuladas a exportação, a produção de matérias-primas e segurança alimentar. Outro alvo de investimentos seria a industrialização, a qual daria encadeamento produtivo à plantação de seringueiras e juta na indústria leve. O setor de transportes, comunicações e energia também seria contemplado, na medida em que seriam fundamentais para o escoamento logístico, seja pela via fluvial ou terrestre, materializado na criação do Ministério dos Transportes – DNER, e construção das rodovias Belém-Brasília (BR-010) e Porto Velho (BR-364) (BECKER, 1990). A saúde também foi incluída em sua vertente sanitária, enquanto a educação e a cultura foram inseridas pela importância dada à formação técnica e à necessidade de alfabetização. Porém, a forma como os planos da SPVEA fora tratada, transformou a região amazônica em um território economicamente complementar ao restante do país (GUMIERO, 2020).

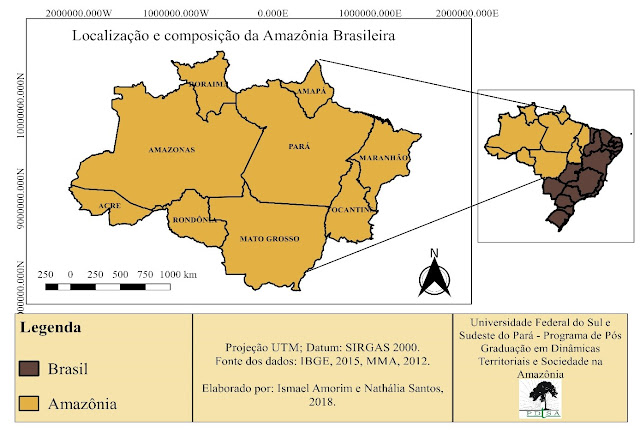

Em 1966, a SPVEA foi substituída pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM que promoveu uma reestruturação do território da Amazônia Legal. A exploração econômica e a ocupação do território amazônico foram estimulados nesse período e sob a perspectiva de integrar a região ao restante do país, foi instituída a Operação Amazônia que tinha preferência pela ação no que tange a segurança nacional. Segundo Becker (2013), sob o slogan nacionalista que dizia “integrar para não entregar” proferido pelo ex-presidente Castelo Branco, foram implementados planos com a finalidade de ocupar a Amazônia, já que conforme o governo da época estava sob o risco de internacionalização.

Nesse período, as instituições regionais fundadas durante o governo de Getúlio Vargas foram modernizadas, o que culminou em uma reconfiguração institucional e legislativa, com a finalidade de promover a atração de grandes capitais corporativos para o território amazônico. Juntamente a essas transformações, foi implementado o Projeto Radar da Amazônia – RADAM, que coletava dados para dar suporte ao aproveitamento dos recursos naturais, enquanto o Programa de Polos Agropecuários e Agrominerais da Amazônia – POLAMAZÔNIA, determinou 15 polos “com a finalidade de promover o aproveitamento integrado das potencialidades agropecuárias, agroindustriais, florestais e minerais em áreas prioritárias da Amazônia” (SUDAM, 2019).

Mesmo com os esforços referidos a ocupação amazônica não foi assegurada, então partiu-se para o Plano de Integração Nacional – PIN, que priorizou a construção de estradas como a rodovia Transamazônica, visando integrar geograficamente a região. Nas suas laterais, ao longo de uma faixa de aproximadamente 100km, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA introduziu planos de colonização que visaram a atração de migrantes oriundos do Nordeste brasileiro. Por isso, é possível considerar que as rodovias foram essenciais na viabilização da ocupação amazônica, uma vez que em seus entornos deu-se um significativo aumento populacional e urbanização, além de possibilitar transações econômicas intra e inter-regionais que culminaram inclusive em impactos ambientais (BECKER, 1990).

Outros fatores também merecem questionamento: primeiramente, a questão da expansão agropecuária de larga escala que intensificou as assimetrias socioeconômicas amazônicas. A SUDAM estimulava a modernização produtiva, porém, esta reduzia a necessidade de mão-de-obra que expulsava o camponês de suas atividades. Segundamente, o processo de ocupação e a execução de obras de infraestrutura provocaram mudanças no modo de vida dos povos originários que mantinham uma relação de sustento com a terra, que foi forçosamente substituída pelas atividades industriais. A financeirização contribuiu para a valorização da propriedade, o que converteu-se em disputas pela terra, sendo fortemente caracterizada pela intimidação de grileiros e madeireiros contra seringueiros, ribeirinhos, castanheiros, caboclos e indígenas (MICHELOTTI, 2019).

A partir da década de 1960, houve, por meio de uma forte intervenção estatal, a implementação de um planejamento com vistas para a integração da Amazônia ao restante do Brasil e desenvolvimento dessa região “mais pobre”, o qual acarretou em uma drástica reconfiguração do espaço amazônico por meio de políticas destinadas a produção de “novos” espaços, que foram reestruturados pela construção de estradas e também pela modernização produtiva do campo. Nesse contexto, os povos originários da Amazônia não foram considerados em suas particularidades e necessidades. O planejamento estatal efetivado no território reverberou impactos nas cidades amazônicas, as quais estão inseridas na lógica de produção e reprodução do capital. E nesta relação de expansão do capital, estas cidades são absorvidas ou não pela sua capacidade de contribuir ao lucro das indústrias capitalistas, em que as intervenções com base nesta racionalidade geram o acirramento dos efeitos negativos da segregação nestes espaços (REDON; FERREIRA; LIMA, 2020).

O espaço amazônico tornou-se um território econômico que também sofreu modificações socioculturais que impuseram a cultura de seus colonizadores sobre os povos originários. As políticas de ocupação da região são de reordenamento territorial que por meio de mudanças menores, almejou uma transformação no quadro geral conforme os interesses verticalizados, sem discutir as especificidades das dinâmicas próprias da região. O isolamento físico amazônico foi eliminado pelos projetos que integraram a região utilizando-se de aberturas de vias para os meios de transporte e a extensão dos meios de comunicação, demonstrando que os planos foram o objetivo-meio estabelecido para extinguir a independência e substituir pela dependência inter-regional. A dominação do Centro-Sul sobre o Extremo Norte intensificou aspectos de dependência tanto nos setores social, cultural, administrativo, político e institucional, podendo ter sido abrandada caso as superintendências regionais de planejamento tivessem articulado suas atuações junto aos governos locais e os povos originários. A redução das atividades de planejamento das superintendências e um trabalho burocrático de gestão de mecanismos fiscais impossibilitou essa atuação que era necessária para o desenvolvimento sustentável da região (MENDES, 1974).

Conforme Mendes (1974), os planos atacaram a independência amazônica no plano regional, fazendo com que a sua renda circule menos em seu espaço interno e seja cada vez mais transferida para outras regiões. As regras mercadológicas capitalistas foram impostas fazendo com que a Amazônia perdesse os aspectos de sua dinâmica, sendo utilizada como instrumento de ação política sem ser contemplada por um projeto que assegurasse um mínimo de densidade econômica, cultural, social e política, tornando-a um espaço fragmentado. Os atos políticos não buscaram a maximização da extração das potencialidades regionais pelas economias de aglomeração, impedindo a complementariedade e os ganhos competitivos. Muito pelo contrário, a ênfase foi dada aos projetos agropecuários e pela exportação, reforçando hierarquias e como consequência, as desigualdades foram intensificadas, enquanto o poder se relacionava à propriedade da terra como estrutura de dominação.

Nesse contexto, o homem amazônico não foi conduzido a sua afirmação social, devendo ser criada e implementada uma política existencial que considere e assegure condições mínimas para a manutenção de uma vida digna para as populações locais. Isso seria possível caso o planejamento nacional fosse elaborado em parceria com o regional, aproveitando as potencialidades ambientais e humanas, considerando o homem como ser social. É preciso também, além de crescimento econômico proporcionar qualidade de vida aos povos originários por meio de políticas que atuem preventivamente e corretivamente. O desenvolvimento não deveria destruir valores relacionados às riquezas não monetárias, como a consciência identitária e valores culturais. O desenvolvimento técnico, científico e econômico pode coexistir, mas para solucionar problemáticas sociais graves. A emancipação e capacitação dos grupos sociais amazônicos faz-se essencial para que a Amazônia possa criar o seu próprio modelo de desenvolvimento sustentável (MENDES, 1974).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os planos de desenvolvimento direcionados para a Amazônia entre os anos 1954 a 1980, formulados pela SPVEA e SUDAM não consideraram as especificidades da região. Na medida em que o grande capital foi sendo padronizado no território, muitos grupos não acompanharam a transformação e não fizeram parte da produção de riquezas. Como agravante, os planos priorizaram o aspecto econômico em detrimento do social, fazendo com que aqueles que dedicavam-se a modos de vida considerados “atrasados” foram excluídos e segregados, pois não existiram políticas que incluíssem essas pessoas no novo padrão imposto para a região.

O planejamento direcionado a Amazônia que se realizou especialmente por incentivos econômicos, construíram “novos” espaços pela criação de infraestruturas (energia e transporte) com o objetivo de superar distâncias para atender ao mercado consumidor, e atualmente ser base para a exportação de commodities extraídas da região, o que resulta em conflitos pela terra e na degradação ambiental, práticas que estão distantes de garantir na Amazônia um desenvolvimento autossustentável.

Apesar desse resumo expandido abreviar a síntese da problemática das desigualdades transversais entre o regional e o local na Amazônia, é necessário realizar um aprofundamento do presente estudo para identificar os elementos que provocaram transformações e quais aqueles que tiveram repercussão negativa, futura e duradoura, bem como os aspectos positivos. É necessário mapear quais foram os espaços territoriais mais atingidos pelas mudanças estabelecidas pelos planos, assim como verificar quais foram as bolhas de exclusão resultantes deste processo.

REFERÊNCIAS

BECKER, Bertha. A urbe amazônida: a floresta e a cidade. Rio de Janeiro: Garamond, 2013.

______. Amazônia. São Paulo: Ática, 1990.

CANO, Wilson. Desequilíbrios regionais e concentração industrial no Brasil: 1930-1970. 3ª edição. São Paulo: Editora UNESP, 2007.

GUMIERO, Rafael Gonçalves. A regionalização no planejamento da Amazônia: da ocupação do espaço à importância das microrregiões para o desenvolvimento. Profanações, v. 7, n. Ed. esp., p. 125-150, 2 mar. 2020.

MAHAR, Dennis J. Desenvolvimento econômico da Amazônia: uma análise das políticas governamentais. Rio de Janeiro: IPEA, 1978.

MENDES, Armando. A invenção da Amazônia. Belém: Universidade Federal do Pará, 1974.

MICHELOTTI, Fernando. Territórios de produção agromineral: relações de poder e novos impasses na luta pela terra no sudeste paraense. Orientador: Carlos Antônio Brandão. Tese (doutorado) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional, Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional. Rio de Janeiro: 2019.

REDON, Sergio Moreno. FERREIRA, Sara. LIMA, Aline de Oliveira. Dinâmica do processo de integração da Amazônia ao restante do país: breves considerações a partir de 1960. Mundo e Desenvolvimento, v.1, n. 4, UNESP, 2020.

SUDAM. Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. Sistematização da produção bibliográfica do programa de Pólos Agropecuários e Agrominerais da Amazônia – POLAMAZÔNIA Belém: SUDAM, 2019.

Este comentário foi removido pelo autor.

ResponderExcluirConsiderando as transformações econômicas, sociais, ambientais, culturais e politicas na Amazônia desde as décadas de 60 e 70, e que as estratégias de desenvolvimento foram direcionadas ao capital, o que pode ser realizado para diminuir todos os impactos nessa vasta Região, visto que que os impactos são negativos e interligados?

ResponderExcluirTâmara Karime Lima dos Santos

Bom dia, Tâmara Karime! Obrigada pela sua pergunta. O estudo está em curso, porém, antecipadamente, acredito que a solução está em uma articulação entre esferas local, regional e federal nas tomadas de decisões. É necessário que exista um planejamento descentralizado que não se prenda a um modelo verticalizado somente, e se relacione com estruturas horizontais. Ademais, a participação popular nas fases de elaboração, execução e fiscalização das políticas, além da politização da população, seria uma alternativa eficaz para uma transformação da Amazônia no sentido de reversão dos efeitos negativos e reconstrução socioeconômica da região.

ExcluirPrezada Paloma, parabéns pela pesquisa. Faço aqui uma ressalva que acho que seria muito importante para o seu trabalho. Acrescentar discussões sobre os conceitos regional x regionalização , pois considero que há um lugar para a Amazônia na leitura e na interpretação "miltoniana" sobre região e regionalização, e que suas contribuições teórico-conceituais, arroladas à referida noção, revelam um enorme potencial de análise da realidade regional amazônica em sua dinâmica socioespacial recente. Igualmente, considero que uma análise cuidadosa dos textos de Milton Santos ajudará você a observar a importância destes conceitos, no trato das questões de uma região complexa como a Amazônia, e a região sudeste do Pará, que, por conta do processo de globalização do espaço, tem passado por profundas mudanças em seu conteúdo. Abraços.

ResponderExcluirAos autores, o meu parabéns pelo trabalho. Entender a Amazônia e seus processos envolvem uma diversidade e complexidade. Em muitos aspectos, a regionalização do espaço amazônico contribuiu nas novas relações urbanos x rurais. Acrescento as questões abordadas por Djalma Batista, André Vidal de Araújo e Armando Mendes, mas na perspectiva geográfica, a questão da Bertha Becker e a questão espacial de Milton Santos. Na concepção de vocês, a regionalização poderá ser analisada a partir da questão de sujeitos e objetos presentes no espaço, além da questão de uma interpretação complexa?

ResponderExcluirAbraços,

Gabriel Augusto Nogueira dos Santos.