OBSERVATORIO LA RÁBIDA E AMAZÔNIA: DIÁLOGOS ENTRE A COOPERAÇÃO CIENTÍFICA INTERNACIONAL E AS EPISTEMOLOGIAS DO SUL

MAURICIO MACHADO SENA1 Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural, Doutorado, Universidade Federal de Santa Maria; jornal.sena@gmail.com

Mauricio Machado Sena¹; jornal.sena@gmail.com

O presente trabalho apresenta uma leitura, proposta a partir do Observatorio La Rábida de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático para Iberoamérica (Observatório), diante da atual crise ambiental, econômica, social e institucional na Amazônia brasileira. Apresentando o Observatório La Rábida como um observador externo que se caracteriza como uma instituição multiagências, multidisciplinar e multiprofissional que estabelece vínculos entre Iniciativas locais, possibilitando um ambiente de alianças, coaprendizagem e intercâmbio e analisando as ações de monitoramento do INPE para a região, colocando em diálogo entre as ações do governo Bolsonaro, as comunidades tradicionais e os observadores internacionais. Ao final apontamos como contribuição a necessidade de se integrar os projetos de pesquisa e monitoramento às comunidades da Amazônia e a importância da floresta para o espaço Ibero-americano.

Promovendo uma Transição Socioecológica (MIEDES, 2017) que respeite as pessoas, suas culturas, seus meios de subsistência e as características endógenas dos territórios em que vivem. Essa proposta se dá através da estratégia de conectar, valorizar, difundir e aprender, em que o Observatório leva ao conhecimento da comunidade Ibero-americana uma variedade de projetos de âmbito local, que dialogam com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) (ONU, 2018) e que integram as estratégias de mitigação das Mudanças Climáticas, que hoje se destaca como uma das principais ameaças à manutenção de ecossistemas e sociedades saudáveis, resilientes e prósperas (IPCC, 2019).

A partir dessas diretrizes o Observatório localiza-se junto à Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), sede Santa Maria de La Rábida, Espanha, vinculada às ações da Diputación de Huelva e diversas agências governamentais, intergovernamentais e universidades, entre as quais a Secretaria Geral Ibero-Americana (SEGIB), o Laboratorio Iberoamericano de Iniciativas de Innovación Socioecológia (LIIISE) e a Universidad de Huelva (UHU). A coordenação é exercida pelo Vice-reitor de La Rábida, Agustin Galán Garcia, pela coordenadora do LIIISE, Profª Drª Blanca Miedes Ugarte (UHU) e pela representante da SEGIB, Rosa Castizo. Em um contexto que se busca a integração ibero-americana em uma província que ainda sustenta o mote de “Cuna del Descubrimiento”.

Nesse sentido, o relatório Cambio Climático y Desarrollo Sostenible en Iberoamérica, Informe La Rábida (CCDSI-2018), avalia os limites e potencialidades dessas relações de forma ampla, assim, como especificado no Relatório, “Huelva es además un canal de comunicación entre la Comunidad Ibérica (España-Portugal) y América Latina, tanto por sus razones históricas, como por el diálogo estratégico que ha establecido con los países de la Región en los últimos años.” (CCDSI, 2018, p. 14)

Desde o território intercontinental da Ibero-América, o Observatorio aponta a Amazônia como um dos biomas mais importantes do mundo, onde se localiza a maior bacia hidrográfica e a maior floresta úmida, gerando um sistema complexo e retroalimentar, que corta 7 países da América do Sul, e Guiana, onde a floresta precisa do rio, e vice-versa, sustentando um ciclo de chuvas que interfere no clima de toda a América e até do planeta.

Para além de sua bacia, existe um importante fenômeno meteorológico denominado "rios voadores", correspondendo as massas de ar com alta umidade que são carregadas pelos ventos, sendo responsáveis por grande parte das precipitações em países como Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai onde vivem mais de 300 milhões de pessoas.

Destes fatores ambientais surge uma das maiores reservas de biodiversidade do planeta, onde existe uma flora e fauna únicas que revelam a capacidade de gerar vida, e onde muitas comunidades mantêm seus conhecimentos e práticas ancestrais que inspiram o pensamento sustentável, a geração de estratégias para socioecossistemas resilientes (SIMONSEN, 2012), evitando o desperdício de experiências e fomentando as ecologias do saber (SANTOS) “Para recuperar a ideia de que existem alternativas, bem como para reconhecer que as lutas contra a opressão, que continuam a ter lugar no mundo, são portadoras de alternativas potenciais, é necessária uma mudança epistemológica.” (2019, p. 09).

A fim de examinarmos essa problemática foi realizado levantamento documental com base nas informações públicas de acesso livre disponibilizadas pelo INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e reportagens de divulgadores científicos e editorias especializadas em meio ambiente e pesquisa bibliográfica.

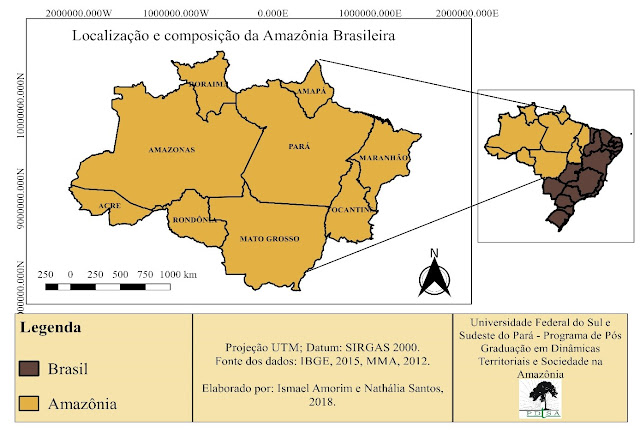

Assim, a maior parte da Amazônia, cerca de 80%, está localizada no Brasil, o que torna nosso grande país como um ponto focal para as discussões sobre a conservação desse importante ecossistema global, possuindo uma área de aproximadamente 5,2 milhões de km², o que corresponde a 61% do território nacional e uma população de 20,3 milhões de pessoas, sendo 12,32% do total de habitantes do Brasil.

A chamada Amazônia Legal, é uma região corresponde aos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do estado do Maranhão.

Porém, com toda essa riqueza socioecossistêmica, a Amazônia brasileira continua ameaçada por uma série de fatores que passam pela complexidade dos atores que vivem nessas áreas, pela história dos projetos de desenvolvimento pensados para a região e pela atual conjuntura política, com o governo Bolsonaro.

Desmatamento e queimadas: a ciência como observadora da vida

Nesse contexto, o Brasil possui alguns dos maiores e mais capacitados centros de pesquisa do mundo, com destaque para o INPE que, entre outras ações, é responsável pelo monitoramento por satélite da floresta amazônica brasileira. Os serviços prestados pelo INPE geram dados, gráficos e mapas que servem de base para o estabelecimento de políticas públicas, tecnologias e estratégias de desenvolvimento sustentável.

A partir do Desmatamento, o INPE mantém o TerraBrasilis que é uma plataforma para a organização e utilização por meio de dados geográficos produzidos por seus programas de monitoramento ambiental, oferecendo ferramentas que podem ser facilmente acessadas por qualquer pessoa interessada no assunto, com gráficos, mapas e dashboards dinâmicos. Esses dados são consolidados anualmente pelo projeto PRODES, que realiza monitoramento por satélite do desmatamento na Amazônia e consolida, desde 1988, a taxa de desmatamento.

O projeto estima que entre 2018 e 2019 houve um aumento de mais de 34% no desmatamento na Amazônia Legal, sendo que em 2018 foram desmatados 7.536 km² e em 2019 vieram a baixo 10.129 km² de floresta. Por uma infeliz coincidência essa área desmatada, em 2019, corresponde ao território da Província de Huelva, sede do Observatório.

O projeto utiliza imagens de satélite da classe LANDSAT, que apresenta resolução espacial de 20 a 30 metros com taxa de revisita de 16 dias, em uma combinação que visa minimizar o problema de nebulosidade. Nesse sentido, as estimativas do PRODES são consideradas confiáveis e, com base em análises realizadas por especialistas independentes, indicam um nível de precisão de 95% (PRODES, 2020).

Para se ter uma noção a partir de seu impacto diário, o INPE oferece o DETER que faz o levantamento de evidências de mudanças na cobertura florestal na Amazônia, sendo desenvolvido como um sistema de alerta para a fiscalização e controle do desmatamento e degradação florestal. O DETER destaca que em 2020, até a data do fechamento deste artigo, em 29 de outubro, foram desmatados 8.577,02 km². (DETER/INPE, 2020)

No final de 2019, o IBAMA e outros órgãos estaduais de fiscalização exigiam uma forma mais dinâmica, ágil e precisa de fornecer alertas de desmatamento ou degradação florestal em áreas consideradas críticas para o desmatamento. Desta forma, foi criada uma versão complementar e melhorada denominada DETER intenso, permitindo a detecção de alertas superiores a 1 hectare.

Além do problema do desmatamento, que retira essa matéria viva e orgânica do solo, temos as queimadas que se iniciam na época da seca, entre os meses de junho e setembro, com algumas variações dependendo da região. Nesse sentido, um estudo (FAPESP, 2018) revela que devido às queimadas entre 2010 e 2017, a Amazônia vem perdendo sua capacidade de depósito de CO2, emitindo mais gases de efeito estufa do que pode reciclar, gerando um processo sem retorno até a deterioração global, onde a parte sul da floresta já está em processo de savanização.

O INPE também mantém uma plataforma denominada Queimadas, que se apresenta como uma ferramenta para geração de diversos produtos que inclui o monitoramento de focos ativos e incêndios florestais e a previsão do risco de incêndio na vegetação, além do mapeamento de cicatrizes na Área Queimada. A situação atual na Amazônia, e em outros biomas, pode ser acompanhada por uma rede de satélites que possuem um atraso de apenas 2 dias, onde é possível ver a fumaça na região e acessar outros produtos, até o dia 27 de outubro, já foram detectados 91873 focos de fogo na Amazônia (QUEIMADAS/INPE, 2020).

Destacamos que as parcerias intergovernamentais, como com a NASA, que criou um novo sistema de monitoramento de incêndios na Amazônia, se descobriu o que ONGs e observadores ambientais já denunciaram, que a maioria dos incêndios tem origem no desmatamento. Onde a situação é mais grave no estado do Pará, principalmente ao longo da rodovia BR-163.

Neste artigo, consideramos apenas o recorte do território brasileiro, sem levar em consideração os biomas limítrofes de outros países como o Chaco na Bolívia e no Paraguai, os bosques de altitude no Peru, os Llanos venezuelanos ou os brasileiros como o Cerrado e o Pantanal e os mais distantes como a Caatinga, a Mata Atlântica e o Pampa.

Crise institucional: o negacionismo científico como instrumento de censura e política.

Da mesma forma, o que vemos é que o trabalho do INPE e as atividades de pesquisa desenvolvidas no Brasil não são respeitadas pelo governo Bolsonaro, um dos maiores símbolos disso ocorreu em agosto de 2019 com a exoneração do diretor Ricardo Galvão, físico e engenheiro que trabalha no Instituto desde 1970.

O início da crise se deu em julho de 2019, quando o presidente afirmou que os dados públicos, gerados por satélites e reconhecidos pela comunidade científica, eram mentirosos e que o diretor adulterou os números, após essa série de ataques, Galvão, por por sua vez, indicou a atitude do governante como covardia.

Após esses ataques ao INPE e institutos de fiscalização, do próprio Ministério do Meio Ambiente (MMA), com Ricardo Salles, e o vice-presidente da República e atual presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, Hamilton Mourão, passaram a questionar os dados, afirmando que os investigadores e ambientalistas fazem parte de uma conspiração para prejudicar a imagem do Brasil, em benefício próprio.

Mourão chegou a dizer que os números divulgados foram alterados e que dissidentes do governo, dentro do INPE, estariam em campanha contra o Brasil, após essa declaração o vice-presidente confessou que não sabia que as informações geradas pelo INPE eram públicas e de livre acesso.

Da mesma forma em reunião ministerial, em maio, Ricardo Salles (MMA) disse que seria um bom momento e que o governo deveria aproveitar para "passar uma boiada", no momento em que todas as notícias da grande mídia se voltam para o aumento das mortes de brasileiros pela COVID-19, num contexto em que a região norte do país ainda é uma das mais afetadas pela pandemia.

Visões hegemônicas e Povos originários: garantias para a sustentabilidade da floresta

Pois bem, do ponto de vista hegemônico, a Amazônia é um território percebido como uma fronteira de expansão agrícola quando, com a ditadura militar, em 1966, surgiu uma política de doação de grandes parcelas de terras públicas a fazendeiros, próximo a rodovias e cidades, com o objetivo de desenvolver a região com base na agricultura e pecuária extensiva.

Nesse contexto, surgiu uma política de exploração dos recursos naturais, sem qualquer tipo de controle ou fiscalização, que resultou nas ações da indústria madeireira, mineração irregular, invasão de áreas, submissão de povos nativos e financiamento de grandes obras públicas como a rodovia Transamazônica e a ampliação do pólo industrial da Zona Franca de Manaus.

Além disso, entre as populações mais afetadas por essa ocupação desenfreada da Floresta Amazônica estão as Populações Indígenas, onde, segundo a FUNAI - Fundação Nacional dos Indígenas e a APIB - Articulação de Pueblos Indígenas de Brasil, estão presentes a maior parte das Terras Indígenas do país.

Na região, esses povos ocupam cerca de 110 milhões de hectares, onde vive 60% da população indígena do país, cerca de 440 mil pessoas, constituindo pelo menos 180 povos indígenas diferentes, que falam mais de 160 línguas diferentes, além de grupos considerados "isolados", com 114 registros da presença de povos indígenas que optaram por viver de forma livre e autônoma, sem contato com a sociedade envolvente.

Convivendo de forma sustentável com a floresta existem também outros povos indígenas como quilombolas, pescadores, coletores de açaí, seringueiros, quebradeiras de coco, ribeirinhos, caboclos e outros grupos humanos, que vivem na, para e da floresta, que dependem muito do equilíbrio de seu ecossistema para manter suas estratégias de produção e reprodução.

É importante dizer que essas comunidades não estão isoladas do país, pois mantêm um intenso regime de trocas vendas e prestação de serviços com outros grupos de dentro e de fora da floresta, dividindo sua existência com metrópoles e importantes cidades no norte do Brasil, como Belém do Pará e Manaus, com milhões de pessoas, que vivem e precisam da manutenção da floresta para abastecimento de água, produção de alimentos, serviços ecossistêmicos e capacidade de ecoturismo.

Por isso, detectou-se que a proteção a essas comunidades, bem como o respeito aos seus modos de vida e organização social a partir da garantia da manutenção de suas terras ancestrais é uma das melhores estratégias para manter as atividades econômicas e os serviços de forma sustentável, onde a conexão com a floresta não é apenas socioeconômica, mas espiritual, ética e transcendente.

Pois bem, no momento em que mais precisamos construir ações para manter a sustentabilidade da floresta, surge uma estratégia, por parte do governo, que segundo especialistas vai ceder grandes espaços de terras públicas a desmatadores ilegais, grileiros, com a Medida Provisória (MP) 910 e Proposta Legislativa (PL) 2633/2020, que considera o direito de ocupar, sob a estratégia de desmatamento e queimadas, para posteriormente regularizar as terras, sem qualquer tipo de penalidade.

Conclusões

Como vimos, os principais perigos para a Amazônia são o Desmatamento e as Queimadas, onde também há problemas com Mineração, Poluição de Rios, das grandes cidades, que levam a outras questões socioecológicas. O que percebemos é que em mais de 50 anos, pouco mudou na visão da Amazônia como um local de oportunidades para quem pretende explorar suas riquezas de forma predatória e insustentável. Predominando como estratégia de desenvolvimento o padrão de Desmatamento e Queimadas.

Diante dessas leituras, desde proposta do Observatorio La Rábida, podemos apontar que é essencial proteger pesquisadores e instituto, estimulando pesquisas sobre questões ambientais, gerando espaços de debates científicos sobre a Amazônia e sua importância frente às mudanças climáticas e aos grandes temas com o intuito de criar estratégias de desenvolvimento sustentável que respeitem as dinâmicas socioeconômicas sustentáveis e as culturas, as práticas ancestrais e os conhecimentos dos povos originários, colocando-as em diálogo com a academia.

Surge também a necessidade de se promover a cooperação sul-sul no cenário internacional com foco nos países da bacia amazônica, aumentando a pressão internacional para que nenhum acordo econômico seja assinado sem a garantia de medidas de proteção para a Amazônia e outros biomas.

Maurício, parabéns pelo trabalho. Não conhecia o Observatório La Rabida. Além dos relatórios citados, esse agente externo já conseguiu alavancar alguma ação de preservação da Amazônia a partir de suas reflexões?

ResponderExcluirObrigado, Laila, o Observatorio está se estruturando para isso, participamos de eventos, cúpulas e debates, mas ainda muito na questão de tensionamento junto à agências de fomento internacional, com destaque para a Secretaria Geral Ibero-americana SEGIB. E algumas ações do Ministério do exterior da Espanha, nossa vontade é intensificar as ações no Brasil. Também já evoluímos bastante na questão de desenvolvimento de metodologias e construção de indicadores participativos, cursos on-line (estamos com 1 sobre desenho para a transição socioecológica) e mapeio de iniciativas de inovação socioecológica, entre essas há algumas que são executadas na Amazônia com ONGs internacionais, deixo o link de nosso Laboratorio que pesquisa a respeito de inovações socioecológicas - http://liiise.org/e das iniciativas que se concentram em energias renováveis, se conhece mais alguma pode me passar o contato: http://liiise.org/iniciativa/litro-de-luz/ - e - http://liiise.org/iniciativa/light-humanity/ . No Futuro queremos integrar esses atores e conectar projetos, no entanto, precisamos nos aprofundar sobre o terreno e ampliar nossas redes, um dos motivos de ter enviado o trabalho para a UNIFESSPA.

ExcluirParabéns pelo texto Maurício. Fez uma boa articulação entre os temas, nos levando a refletir sobre política, ciência e ideologias. Fiquei curioso para saber sua opinião sobre se a mudança de governo nos EUA vai afetar o direcionamento das ações de monitoramento e proteção da Amazônia

ResponderExcluirObrigado, Livio, sobre a eleição de Biden, eu penso que é uma mudança positiva que afasta o grupo que financia as teorias negacionistas do foco do debate político global, ao perderem a máquina estatal da maior potência econômica mundial penso que eles ficarão mais isolados ecom menos legitimidade. Enfraquecendo o discurso populista e diminuindo a pressão para que o Brasil deixe o Acordo de Paris, essa pressão vinha muito da "amizade" entre Trump e Bolsonaro. Aqui façamos uma meia culpa, pois o acordo de Paris foca nas mudanças climáticas, o que tende a reduzir o debate às emissões de carbono, assim temos uma serie de técnicas e práticas que reproduzem o "greenwashing", de uso e ocupação dos biomas, que apesar de se enquadrarem aos selos verdes, apresntam uma série de problemas, gerando mais marketing verde para a companhia do que benefícios, por exemplo, não são respeitosos com as comunidades locais, não apresentam reais soluções para o esgotamento dos recursos naturais ou são baseadas em tecnologias muito caras e de dificil acesso. Precisamos aproximar a academia das pessoas, seja ao divulgarmos dados gerados em super computadores, seja entrevistando as comunidades para saber quais suas percepções a respeito desses novos territórios que surgem. Por isso pontuo que escrevi esse texto como um observador externo.

Excluir