REFLEXÕES SOBRE OS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DECORRENTES DO AVANÇO DO DESMATAMENTO NA AMAZÔNIA DURANTE PANDEMIA DO COVID-19

Alini Oliveira dos Santos, Engenheira Agrônoma e mestranda do Programa de Pós-Graduação em Dinâmicas Territoriais e Sociedade na Amazônia da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará - Unifesspa. E-mail: alinioliveira06@gmail.com

Nathália Karoline Feitosa dos Santos, Engenheira agrônoma, Especialista em Geotecnologias e Recursos Naturais e Mestranda em Dinâmicas Territoriais e Sociedade na Amazônia – Unifesspa. E-mail: nathaliakroline18@hotmail.com

Andréa Hentz de Mello, Engenheira agrícola e Doutora em Ciências do Solo e Professora do Mestrado em Dinâmicas Territoriais e Sociedade na Amazônia - Unifesspa. andreahentz@unifesspa.edu.br

Karen Cristina Pires da Costa, Doutora em Ciências de Floresta Tropicais e Professora da Faculdade de Ciências Agrárias de Marabá - Unifesspa. E-mail: karencosta@unifesspa.edu.br

Resumo: A região amazônica, vivencia nas últimas décadas uma dinâmica agrária marcada por um elevado crescimento populacional, intensos conflitos sociais e graves impactos socioambientais. Essa situação deu-se em função do encontro de diferentes frentes de expansão que migraram para a região, disputando o acesso às terras e recursos naturais e, sobretudo, confrontando racionalidades distintas de produção e desenvolvimento. Tais dinâmicas acarretaram uma grande perda de cobertura florestal, sendo que no período de aproximadamente trinta anos (1988 a 2017), estima-se que se perderam mais de 428 mil km² de vegetação nativa na Amazônia Legal. Com a chegada do corona vírus (Covid-19) no Brasil, em março de 2020, essa problemática do desmatamento vem se intensificando, trazendo consequências não só ambientais, mas também econômicas e sociais para os agricultores familiares e povos tradicionais da região amazônica. Nos três primeiros meses de 2020, houve um aumento de 51% na taxa de desmatamento na Amazônia, comparado ao mesmo período do ano de 2019. Estes resultados mostram que nem a pandemia do novo corona vírus foi capaz de inibir os desmatamentos, fato que traz mais um agravante na questão do uso da terra no bioma amazônico e evidencia a necessidade da transição para um modelo de desenvolvimento rural menos dependente dos recursos naturais e sustentável.

Palavras-chave: Território; Degradação Ambiental; Impactos.

1. INTRODUÇÃO

Até por volta da década de 60 a Amazônia com sua baixa densidade demográfica e pouco desenvolvimento, ficou longe do foco de investidores, pesquisadores e até mesmo dos governantes, deixando à margem, problemas e necessidades, como por exemplo, promover uma melhor integração ao restante do país e a seus grandes centros, assim como permitir acesso a políticas voltadas ao desenvolvimento econômico-social (MACEDO, 2009).

Segundo Fernandes (1979), muitas políticas foram aprovadas no decorrer da história para dotar o país de uma estrutura econômica, de comunicações, de transporte e de serviços, realizados com o objetivo estritamente privativo e imediatista que culmina com a criação de espaços social, cultural, político e econômico, concentrados nas mãos de uma de minoria privilegiada em detrimento da exclusão da massa populacional que tem seus interesses esquecidos e ignorados. Sendo o cenário Amazônico, um bom exemplo disso, estando em evidência além das consequências sociais, as ambientais.

As transformações estabelecidas no espaço geográfico amazônico provocaram mudanças no modelo de exploração e degradação da natureza através do esgotamento dos recursos naturais. Estudos sobre as políticas públicas para o desenvolvimento econômico da Amazônia implementadas na década de 1980 mostraram que ele foi caracterizado pela criação de um aparato institucional voltado para o crescimento de setores considerados estratégicos na época como o mineral, agropecuário e o hidrelétrico (BEZERRA, 2011), mas sem uma preocupação com as questões socioambientais em suas mais variadas formas e escalas.

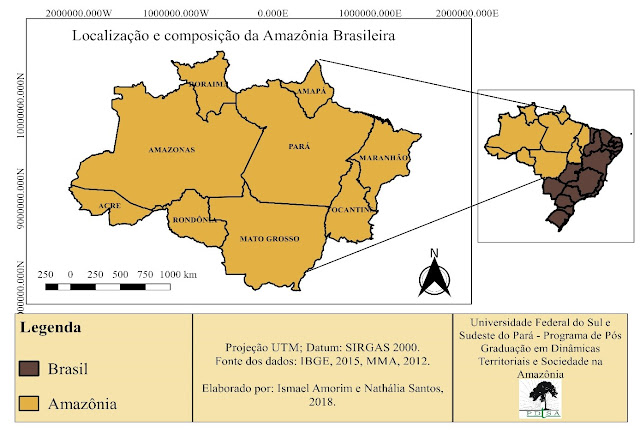

A Amazônia abrange diversos ecossistemas que abrigam a maior biodiversidade do planeta, como matas de terra firme, florestas inundadas, várzeas, igapós, campos abertos e cerrados e possui a mais extensa rede hidrográfica do planeta (GEOAMAZÔNIA, 2008). No Brasil, a Amazônia localiza-se a Norte do país e compreende os Estados do Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins (Figura 1), possui mais de 5 milhões de km², o que corresponde a cerca de 60% do território nacional, abrangendo não só as florestas tropicais úmidas como também uma longa faixa de vegetação de transição, cerrados no sul da região e os campos ao norte, em Roraima, Pará e Amapá (REZENDE, 2006; MMA, 2008).

A vegetação amazônica é bastante diversificada, apresentando fitofisionomias variando desde savanas, cerrados, com domínio das florestas nas suas mais variadas formas e intimamente associadas ao clima e ao solo. Geologicamente, a Amazônia é uma bacia sedimentar predominante, representada por formações cristalinas e sedimentares, sendo o clima caracterizado como tropical, com influência direta da floresta, sobre o ciclo hidrológico (VALE JÚNIOR, et al., 2011).

Figura 1. Mapa da localização e composição da Amazônia em relação ao Brasil.

Elaborado por: Amorim e Santos (2018).

Esse bioma é um grande laboratório para estudos de mudanças sociais e ambientais ligadas às transformações no uso da terra, local de uma complexa situação de apropriação territorial, iniciada com o processo de ocupação da Amazônia, sobretudo na década de 1960 (VIEIRA et al., 2015). Essas mudanças ocorridas e os conflitos dela resultantes foram iniciadas a partir do estabelecimento de uma dinâmica frente pioneira liderada pelo Estado, composta por grandes projetos de infraestrutura e assentamentos, preocupando-se em ocupar, desbravar, desmatar e assim valorizar a terra no sentido teórico da modernização (FARIAS et al., 2018), dificultando a apropriação sustentável dos recursos naturais (MACEDO et al., 2013). Os solos da Amazônia são em sua grande maioria, limitados em termos de fertilidade, sendo que as propriedades do solo sob floresta são principalmente influenciadas pela vegetação associada à sua serrapilheira, atividade da raiz e microclima, portanto, o desmatamento e o uso indevido do solo acarretam mudanças significativas na fertilidade e no teor e na qualidade da matéria orgânica do solo, levando assim, a processos de degradação do solo e baixa produtividade (QUESADA et al., 2009).

Estudos sobre as políticas públicas para o desenvolvimento econômico da Amazônia implementadas na década de 1980 mostraram que ele foi caracterizado pela criação de um aparato institucional voltado para o crescimento de setores considerados estratégicos na época como o mineral, agropecuário e o hidrelétrico. Este momento amazônico foi denominado de “fúria modernizadora da ditadura militar nos anos 80” (BEZERRA; RAFAELA, 2011). As atividades econômicas desenvolvidas na Amazônia acarretam um grande passivo ambiental nos mais variados recursos naturais desde as florestas até a rede hidrográfica. No caso da mineração, segundo Hébette (2004), diversos impactos negativos no ecossistema são gerados como: a) no solo, áreas com cavas, compactação e lavra, que depois de removidas as camadas superiores para a realização de procedimentos diversos, são recolocadas sem levar em consideração a diversidade de vida existente. b) na floresta, com o desmatamento que avança de forma desenfreada e onde as empresas realizam derrubadas que eliminam espécies variadas e ainda compactam o solo, para depois fazer um reflorestamento, principalmente com eucalipto (Eucalyptus ssp). c) na água, com a lavagem de minérios e a estocagem de dejetos próximo aos rios, lagos e igarapés; d) na atmosfera, através da secagem de minério, gerando risco de chuva ácida e emissão de poeira dos solos de estocagem.

Além das atividades minerais e pecuárias, as políticas de Reforma Agrária foram grandes indutores de ocupação nessa região, sendo as mesmas implementadas na década 1990, com o aumento da pressão dos movimentos sociais e das representações ligadas à agricultura familiar. O resultado dessa pressão foi o processo de expansão do número de assentamentos rurais na área do território (MICHELOTTI, 2010).

2. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DO DESMATAMENTO NA AMAZÔNIA

O contexto histórico de ocupação e exploração da região amazônica é marcada por práticas extrativistas como o da borracha e o da castanha (Bertholletia excelsa), mas foi apenas a partir de meados do século XX, com a ocupação da Amazônia em ritmo mais intenso e acelerado, que os danos ambientais resultantes da ação humana tornaram-se mais visíveis, como o crescimento da população, a concentração da propriedade rural e o desemprego nas regiões de ocupação mais antiga do país também foram causas de novas migrações para a Amazônia, que serviu como válvula de escape de tensões sociais (COSTA, 2009).

A partir dos anos 70, a ocupação da Amazônia tornou-se prioridade nacional e o governo federal passou a viabilizar e subsidiar a ocupação de terras para expansão pioneira. As políticas de ocupação procuraram aliar os empreendimentos de exploração econômica com estratégias geopolíticas (COSTA, 1997).

Assim, com as políticas adotadas na época, a consolidação da ocupação da Amazônia foi realizada visando integrar a Amazônia com o resto do País e com o capital internacional, assim, o Governo Militar adotou um conjunto de medidas de ocupação do território amazônico, com o lema “Integrar para não Entregar” e “Terra sem homens para homens sem terra”. Na ocasião, foram implantadas políticas públicas, que resultaram na criação do Plano de Integração Nacional (PIN), do Programa de Redistribuição de Terras (PROTERRA), dos Planos Nacionais de Desenvolvimento (PND I e II) e fortalecimento das ações do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), agindo na criação e delimitação de projetos de assentamentos na região, caracterizando a Amazônia como o bioma que possui o maior número de assentamentos no Brasil (INCRA, 2018). Neste contexto, a construção de infraestruturas como rodovias, ferrovias, a Usina Hidrelétrica de Tucuruí, a implantação do Programa Grande Carajás (PGC) são componentes centrais de uma política que incentivou à migração massiva para a região amazônica (LASAT/GRAAL, 2006). Aliado a isso os incentivos fiscais voltados para consolidação da pecuária na região, resultaram em uma rápida e drástica mudança na paisagem, sendo perdidos milhares de Km² de vegetação nativa ao longo das últimas décadas.

No caso da abertura de rodovias na Amazônia, como Belém-Brasília, Santarém-Cuiabá, Transamazônica e outras, foram fundamentais para atingir o objetivo integracionista imediato. Essas rodovias “revelaram” a Amazônia para o Brasil e para o mundo. Como consequência, esse processo trouxe consigo grandes contingentes populacionais que colonizaram a região, criando as frentes de ocupação e conflitos agrários, ambientais, entre outros (HÉBETTE, 2004).

Este período foi marcado por um modelo desenvolvimentista, pautado por políticas de ocupação de cunho geopolítico. As políticas implantadas estavam associadas também a outras necessidades que se configuravam dentro do quadro nacional, como, por exemplo, amenizar problemas sociais que surgiam em outras regiões, como conflitos fundiários, ausência de titularidade, pressão e necessidade de uma reforma agrária brasileira (BECKER, 1998).

As estratégias de ocupação se deram também nas regiões Sul e Sudeste do Pará, e de acordo com Santos (2017), grandes projetos agropecuários financiados pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) se deslocaram para o Sudeste Paraense a partir da década de 1970, junto com as frentes de expansão camponesa, compondo gradativamente um mosaico rural, ao qual também se agregaram agentes locais mercantis e produtores de economias extrativistas tradicionais; no entanto, foi o processo de pecuarização o principal vetor do crescimento. Por sua vez, a economia da mineração vivenciou a saga dos garimpos, como a Serra Pelada nos anos 1980, e avançou, em meados dessa década, com a presença da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), atuando na exploração mineral e industrial. Ao mesmo tempo, ocorreram processos aceleradores de crescimento populacional e de urbanização.

Nesta região pode-se observar a sobreposição de processos antigos de ocupação, como descrevem Godfrey e Browder (1996), nas faixas ribeirinhas dos rios, com processos mais atuais de colonização, ao longo das estradas, nos planaltos de terra firme, se estendendo mais recentemente na década de 80 com a criação da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, e a partir de 2017 com a Usina Hidrelétrica de Belo Monte.

Com a manutenção das políticas governamentais de incentivo a exploração dos recursos naturais não renováveis da Amazônia, observa-se que a ocupação de áreas de proteção ambiental vem se intensificando na região, mesmo durante a pandemia do covid-19. Assim, estudos sobre os impactos socioambientais na Amazônia pós- pandemia, decorrentes da degradação ambiental através do desmatamento precisam ser considerados e discutidos.

Historicamente, o processo de desenvolvimento das atividades econômicas na Amazônia acarreta a conversão das áreas de florestas nativas em outros usos distintos, sendo assim, o desmatamento uma das principais consequências da conversão da cobertura vegetal para diferentes usos e pode ser considerado como uma das principais problemáticas ambientais por desencadear uma série de impactos das mais diversas ordens, como perda da biodiversidade, emissão de gases causadores do efeito estufa, erosão do solo e desequilíbrio do regime hídrico, assim o processo de mudança no uso e cobertura da terra configura-se, portanto, em um fenômeno multiescalar que merece destaque nos estudos científicos (CORTÊS, 2017). Quando o recorte em análise é bioma amazônico toda essa problemática torna-se mais preocupante devido à importância da floresta para o equilíbrio ecológico.

Como sintoma dessa dinâmica, enormes extensões de terras amazônicas passaram por processo de desmatamento e foram submetidas à intensificação e à diversificação dos modos de exploração dos recursos naturais. Assim, a sustentabilidade das atividades produtivas na Amazônia tem sido objeto de crítica, e uma análise sobre essa dinâmica faz-se necessária em um momento em que um novo ciclo econômico e de reestruturação do território instala-se na região (VIEIRA et al., 2014).

A criação de gado requer a utilização de grandes áreas, o que potencializa o processo de conversão de floresta em pastagem. A baixa longevidade da produtividade associada com a baixa fertilidade dos solos da Amazônia e práticas inadequadas de manejo, leva os produtores a abandonar suas áreas originais em busca de outras áreas para a implantação de novas pastagens, em geral, avançando sobre áreas de florestas primárias (DEMATTÊ, 1988), refletindo numa mudança no uso da terra nesses locais. Segundo Alencar et al. (2004), a pecuária está entre as principais atividades responsáveis pelo desmatamento na região Sudeste Paraense, podendo-se citar ainda a extração madeireira, mineração, a agricultura de larga escala voltada à produção de grãos.

A evolução do desmatamento na Amazônia Oriental está diretamente relacionada à racionalidade dos princípios econômicos e as estratégicas políticas adotadas em cada frente de expansão, sendo importante ainda registrar que todos os planos e ações sempre foram pautados na abundância e disponibilidade de recursos naturais, não considerando os impactos ambientais resultantes das atividades econômicas instaladas na região (BRITO, M., 2018).

Com tais considerações, Macedo (2009), afirma que o atual cenário amazônico é resultante de inúmeras causas, destacando-se: os processos históricos de ocupação e suas diferentes vertentes; os planos políticos e estratégicos para desenvolvimento da região e o aumento populacional ocorrido com o incentivo à migração de várias categorias de trabalhadores. Suas sucessões e/ou simultaneidades contribuíram para a formação do complexo mosaico de culturas e práticas produtivas que são encontradas na região amazônica.

3. IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DO PROCESSO DE OCUPAÇÃO DA AMAZÔNIA

Na perspectiva de Fearnside (2005), as políticas de incentivos fiscais e subsídios governamentais, foram os grandes indutores do desflorestamento da Amazônia, principalmente entre os anos de 1970 e 1980, bem como as políticas econômicas implantadas no Brasil. Assim a dinâmica de ocupação da Amazônia foi pensada sob a lógica capitalista e não se levou em consideração questões ambientais e sociais tendo como reflexo um panorama atual de alta antropização dos recursos naturais. E atualmente, a partir de 2019 quando o Governo Brasileiro passa a flexibilizar as ações de incentivo á exploração dos recursos naturais principalmente pensando no, agronegócio como política de desenvolvimento para a região amazônica, este processo de degradação ambiental toma uma nova proporção.

Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, por meio do Projeto de Monitoramento da Floresta Amazônica por Satélite – INPE/PRODES (2018), no intervalo de aproximadamente trinta anos (1988 a 2017), estima-se que se perderam mais de 428 mil km² de vegetação nativa na Amazônia Legal (Figura 2). Ainda de acordo com o INPE/PRODES (2018), as quantificações do desmatamento utilizando imagens de satélite na Amazônia, mostram oscilações no ritmo do avanço sobre a floresta nos últimos anos.

Figura 2. Área desmatada na Amazônia entre os anos de 1988 e 2017.

Fonte: PRODES/INPE (2017)

Na análise da Figura 2, percebe-se que desde 1988 a Amazônia vem sofrendo com altas taxas de desmatamento e no ano de 2009 esse índice atinge o menor valor até então, permanecendo essa redução até o ano de 2012, a partir do qual volta a aumentar até o ano de 2017, final da série histórica avaliada. Os anos de 1995 e 2004, foram anos nos quais o desmatamento na Amazônia atingiram os maiores índices com mais de 27.000 km² desflorestados em cada um dos dois períodos citados. Para Sampaio et al. (2003), a Amazônia foi transformada em fronteira de recursos explorados em grandes projetos desenvolvimentistas, acarretando grandes impactos ambientais negativos como desflorestamento acelerado pela abertura de estradas, exploração madeireira, expansão agropecuária e do agronegócio.

De acordo com a figura 2 e corroborando com Arraes et al. (2012), observa-se que em 1995, a taxa de desmatamento atingiu seu maior nível e, após esse ano, a taxa vem apresentando diferentes oscilações decorrentes de diversas causas, tais como incêndios, comércio de madeiras, expansão de atividade agropecuária, aumento da densidade populacional e incentivos fiscais. Ainda como extensão da consequência, a degradação contribui para a perda de biodiversidade, redução da ciclagem de água e para o aquecimento global, principalmente através das queimadas, ao emitir gases que contribuem para acelerar o processo do efeito estufa.

A partir de março de 2020, com a chegada do corona vírus (Covid-19) no Brasil, a vulnerabilidade das populações ao entorno destas áreas de avanço do desmatamento vem se intensificando, podendo agravar não só os impactos ambientais mas também econômicos e sociais.

De acordo com dados do INPE (2020), durante os três primeiros meses de 2020, houve um aumento de 51% na taxa de desmatamento na Amazônia, comparado ao mesmo período do ano de 2019. Estes dados demonstram que nem a pandemia do novo corona vírus foi capaz de inibir os desmatamentos.

Em um mês, foram derrubados 254 km quadrados de floresta. Em meio à pandemia, fiscais, enfrentam dificuldades para conter as ações ilegais, segundo dados do IBAMA (2020), que devido a diminuição das ações de fiscalização, as áreas estão sendo invadidas, principalmente áreas indígenas e de proteção ambiental.

O Pará concentrou 44% de toda a área desmatada da Amazônia Legal em fevereiro e março de 2020, representando uma área de 62 km² de floresta destruída. É o que revela o estudo da série 'Desmatamento na Amazônia: causas, reflexos e soluções', uma parceria da CBN Amazônia Belém com a Rainforest Journalism Fund e o Pulitzer Center (2020), corroborando assim com discussões de Macedo (2009), onde mostra que o Estado do Pará foi um dos que mais sofreu modificações com as políticas e programas governamentais para a ocupação da Amazônia, com destaque à política agrária na década de 70, na qual foi constituída pela implantação de assentamentos de reforma agrária, preferencialmente, na região Sul e Sudeste do Estado, provocando profundas alterações nas configurações do território em questões espaciais, econômicas e sociais, tendo como consequência conflitos entre os atores existentes, constituindo-se por: pequenos e grandes produtores pecuaristas e a comunidade local. Isto ocorreu devido às tentativas frustradas realizadas pelo Estado em se desenvolver a agropecuária neste local.

Segundo Macedo, R. (2000), o Estado do Pará foi um dos que mais sofreu modificações com as políticas e programas governamentais para a ocupação da Amazônia. Tem-se como destaque a política agrária na década de 70, na qual foi constituída pela implantação de assentamentos de reforma agrária, preferencialmente, na região Sul e Sudeste do Estado, provocando profundas alterações nas configurações do território em questões espaciais, econômicas e sociais, tendo como consequência conflitos entre os atores existentes, constituindo-se por: pequenos e grandes produtores, pecuaristas e a comunidade local. Isto ocorreu devido às tentativas frustradas realizadas pelo Estado em se desenvolver a agropecuária neste local.

A constatação de que o desmatamento da Amazônia brasileira é desigual entre os estados e também entre seus municípios suscita alguns pontos que necessitam ser mais bem explorados, tais como, determinar quais os fatores mais atuantes para explicar o desmatamento em cada estado (MAZUTTI, 2017).

Neste sentido, o desmatamento causa uma série de impactos socioambientais que vem a ser potencializados com a recorrência e com o tempo da prática. Segundo Fearnside (2005), as consequências do desmatamento envolvem a perda de oportunidades para o uso sustentável da floresta, incluindo a produção de mercadorias tradicionais tanto por manejo florestal para madeira como por extração de produtos não-madeireiros, perda de serviços ambientais providos pela floresta, dentre os quais se destacam a biodiversidade, ciclagem de água e armazenamento de carbono.

A perda da produtividade é consequência do processo de erosão e compactação do solo resultando na degradação de áreas produtivas, a mudança do ciclo hidrológico é fruto da conversão da floresta em áreas de pastagem onde este fenômeno aumenta o escoamento superficial da água da chuva resultando em cheias seguidas por períodos de redução ou interrupção dos fluxos dos cursos d’água, dessa forma, o desmatamento proporciona a perda de partes importantes da floresta reduzindo a biodiversidade, esta perda é mais significativa principalmente em áreas de floresta remanescente (PINHO, 2014).

No contexto da pecuária esta tem sido apontada como uma das atividades que mais prejudicam o meio ambiente junto as comunidades tradicionais. As externalidades negativas causadas pela bovinocultura estão correlacionadas com o principal meio de produção adotado no Brasil, o sistema extensivo, que se caracteriza pelo baixo investimento em formação (principalmente quando a terra adquirida já contém algum tipo de pasto) e manutenção de pastagem (DE ZEN et al., 2008).

O avanço sobre as áreas de mata ciliares na Amazônia, também é algo preocupante, uma vez que, este tipo de vegetação protege as margens dos cursos d’água da erosão, além de desempenhar a função de regular a vazão dos rios, diminuindo o escoamento superficial (POESTER, 2012). Funcionam como filtros reguladores da dinâmica hídrica, de sedimentos e de nutrientes entre as partes mais altas da bacia e o ecossistema aquático (GONÇALVES et al., 2005).

Entre as principais consequências apresentadas pela destruição e desaparecimento dessa vegetação estão: ausência da cobertura vegetal; alteração das condições e características locais; geração de desequilíbrio ecológico em grandes dimensões; escoamento superficial de resíduos para o leito dos rios, com acúmulo de sedimentos e o rebaixamento do nível do lençol freático; perda da fertilidade do solo; extinção de espécies de animais terrestres e aquáticos, ou seja, desequilíbrio total dos ecossistemas envolvidos com este ambiente, gerando sempre resultados negativos (REIS, 2006; RODRIGUES, 2004).

Como já discutido no texto, para Monteiro e Coelho (2004), o modelo de desenvolvimento econômico pensado para a Amazônia repercutiu nas dinâmicas sociais e ecológicas da região, acelerando a substituição das florestas e a ampliação da concentração fundiária no Estado do Pará, desencadeando, problemas ambientais e sociais, os quais vem se intensificando com o passar dos anos.

Em virtude de suas consequências, existe um grande questionamento social sobre as bases que sustentam as sociedades atuais. Especialmente nas últimas décadas, o processo de degradação ambiental aparece ainda com mais evidência, principalmente no cenário internacional, gerando necessidade de negociações econômicas. No entanto, na busca pela resolução dos problemas que se apresentam não se percebe um compromisso efetivo com a questão ambiental, tendo em vista, que interesses de grandes grupos são afetados. O que aparece, contudo, como resultado são acordos e medidas sem a devida cobrança de implementação ou mesmo, cumprimento de políticas ambientais (GAMA et al, 2014).

Segundo Herreira (2013), a expansão do capitalismo no espaço amazônico tem alterado os meios e as relações de produção, a exemplo disso tem-se a substituição dos modelos tradicionais de uso dos recursos naturais por um sistema econômico globalizado, orientado pela modernização. Desta forma, a exploração dos recursos naturais passa a ser feita de maneira mais intensa, originando a escassez de certos recursos, ameaçando a estabilidade ecológica e as populações que não acompanharam a dinâmica do capital.

Com todo este histórico, é notório que o desmatamento na região amazônica decorre há décadas diante dos interesses do capital. Mas na atualidade, devido a gravidade fica a inquietação: Em tempos de pandemia do Covid-19, com a diminuição da fiscalização, quais as estratégias de combate à invasão e ocupação destas áreas? Quais os reflexos decorrentes aos impactos ambientais nas comunidades locais? E quais as formas de minimização dos impactos socioambientais pós pandemia?

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O impacto social do desmatamento é consequentemente grande, pois a diversidade de relações e povos existentes na Amazônia não estão isolados. Ainda há de se refletir que a importância da água, da terra, do trabalho para os índios, agricultores e para o capitalista são diferentes (HÉBETTE,2004). A situação gerada por essas relações conflitantes e antagônicas de produção de desigualdades contribuem para o início de uma mobilização, no intuito de pressionar o governo em relação a expansão capitalista na região. Não podemos permitir que os indígenas, os quilombolas e os ribeirinhos continuem perdendo suas terras e vidas.

A Fronteira Amazônica é marcada por particularidades que evidenciam o seu processo de ocupação, marcado por uma preocupação baseado em teorias desenvolvimentistas, deixando-se de lado a questão ambiental e social. Nesse sentido e levando-se em consideração as estratégias dos militares, com o discurso de ocupação dos espaços vazios na Amazônia, é possível perceber que a colonização dessa região funcionou como uma forma de apropriação dos recursos naturais sob a lógica capitalista.

Assim, os planos de desenvolvimento da Amazônia foram e são até os dias atuais direcionados para favorecer a implantação dos grandes projetos, através de subsídios e incentivos fiscais oferecidos pelo governo federal e do acesso facilitado às terras para grandes grupos privados, que causaram profundas transformações ao meio ambiente (SANTOS 2000). Estes projetos de ocupação causaram e vêm causando perturbações sistemáticas, ao longo do tempo, na estrutura e na função de diversos ecossistemas amazônicos, resultando num processo de mudança da paisagem (TURNER et al., 2001), bem como nos sistemas de produção.

No âmbito desse cenário de debates sobre o modelo da política de exploração dos recursos naturais não renováveis da Amazônia e sua insustentabilidade socioambiental nos espaços rurais, principalmente onde atuam os agricultores familiares, indígenas, quilombolas e ribeirinhos existem correntes de pensamentos que preconizam a possibilidade de mudanças nos sistemas de uso da terra através de uma transição para um modelo de desenvolvimento rural sustentável, ou seja, menos dependente dos recursos naturais e mais acessíveis e praticáveis a todos diretamente envolvidos e mais descapitalizados (BEZERRA, 2011), que deverão ser intensamente estudados e praticados pós pandemia, para que estes atores sociais tenham minimamente condições de reprodução digna e sustentável no bioma amazônico.

REFERÊNCIAS

ALENCAR, A.; et al.. Desmatamento na Amazônia: indo além da emergência crônica. Manaus: Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), 2004. 89p.

BECKER, B. K. Amazônia. São Paulo: Editora Ática, 1998. p. 112.

BEZERRA, N.; RAFAELA, C. A Amazônia e os novos paradigmas de desenvolvimento rural: uma breve reflexão teórica. Revista Brasileira de Agroecologia, v. 6, n. 2, 2011.

BRITO, M. A. Caracterização tipológica dos sistemas de produção no assentamento Piquiá I. 2018. 105f. Dissertação (Mestrado em Dinâmicas Territoriais e Sociedade na Amazônia). Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Marabá, 2018.

ARRAES, R. A. et al. Causas do desmatamento no Brasil e seu ordenamento no contexto mundial. Revista de Economia e Sociologia Rural, v. 50, n. 1, p. 119-140, 2012.

CORTÊS, J. C. Ciclo de vida familiar e distribuição populacional na dinâmica do desmatamento e uso da terra na Amazônia Paraense. 2017. 267 f. Tese (Doutorado em Demografia) Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Campinas-SP, 2017.

COSTA, W. M. O Estado e as Políticas Territoriais no Brasil. Ed Contexto. 1997. 7ª ED.83 P.

COSTA, K. S. Apontamentos sobre a formação histórica da Amazônia: Uma abordagem continental. Série Estudos e Ensaios / Ciências Sociais / FLACSO-Brasil - junho /2009.

DE ZEN, S.; MENEZES, S.M.; CARVALHO, T.B. Perspectivas de consumo de carne bovina no Brasil. In: CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E SOCIOLOGIA RURAL, 2008, Piracicaba. Anais... Acre: SOBER, 2008.

DEMATTÊ, J. L. I. Manejo de Solos ácidos dos Trópicos Úmidos da Região Amazônica. Fundação Cargill, Campinas-SP, 215 p., 1988.

FARIAS, M. H. C. S. et al. Impacto dos assentamentos rurais no desmatamento da Amazônia. Mercator, Fortaleza, v. 17, 2018.

FEARNSIDE, P. M. Desmatamento na Amazônia brasileira: história, índices e consequências. Megadiversidade, Belo Horizonte, v. 1, n. 1, p. 113-123, 2005.

GAMA, A. A. F.; MELLO, A. H. de; GAMA, M. F. F.; CONGILIO. C. R. Educação Ambiental e os reflexos das intervenções do Estado na região sudeste do Pará. Anais do Seminário Produção e Incorporação da Interdisciplinaridade na Concepção da pesquisa no Programa de pós-graduação em Dinâmicas Territoriais e Sociedade na Amazônia. Pará, setembro de 2014.

GEOAMAZÔNIA. Perspectivas do meio ambiente na Amazônia. PNUMA - Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. OTCA - Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Universidad del Pacífico. ISBN: 978-92-807-2947-4, 2008.

GODFREY, B.; BROWDER. J. O. Disarticulated Urbanization in the Brazilian Amazon. The Geographical Review. 86:(3): p. 441-445, 1996.

GONÇALVES, R. M. G.; GIANNOTTI, E.; GIANNOTTI, J. D. G.; SILVA, A. Aplicação de modelo de revegetação em áreas degradadas, visando á restauração ecológica da microbacia do córrego da fazenda Itaqui, no Município de Santa Gertrudes. Revista do Instituto Florestal, SP, v. 17, n.1, p. 73-95, jun 2005.

HÉBETTE, J. Cruzando a fronteira: 30 anos de estudo do campesinato na Amazônia. Belém: EDUFPA, 2004.

HERRERA, J. A; JOSÉ NETO, Q. M.; MOREIRA, R. P. Integração e Estruturação do Território Amazônico como Consequência da Expansão Capitalista no Brasil. Bol. geogr., Maringá, v. 31, n. 2, p. 19-36, maio-ago., 2013.

MMA – Ministério do Meio Ambiente. Brasil. Presidência da República. Plano Amazônia Sustentável: diretrizes para o desenvolvimento sustentável da Amazônia Brasileira. Brasília: MMA, 2008. 112 p.: il. color.; 28 cm.

MAZUTTI, J. M. Acumulação por desapossamento: o caso do polígono dos castanhais, Amazônia brasileira. 2019. 195f. Dissertação (Mestrado em Dinâmicas Territoriais e Sociedade na Amazônia). Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Marabá, 2019.

MACEDO, R.L.G. Princípios básicos para o manejo sustentável de sistemas agroflorestais. Lavras: UFLA/FAEP. 2000. 157p.

MACEDO, R. L. G. Princípios básicos para o manejo sustentável de sistemas agroflorestais. Lavras: UFLA/FAEP. 2009. 157p.

MACEDO, R, A. Uso de geotecnologias na identificação e mapeamento dos atores do desmatamento na frente pioneira de São Félix do Xingu – PA. 2009. 111 f. Dissertação (Mestrado em Agriculturas Amazônicas). Núcleo de Ciências Agrárias e Desenvolvimento Rural, Universidade Federal do Pará, Belém, 2009.

MICHELOTTI, F. Luta pela Terra e Assentamentos no Sudeste do Pará. Trabalho apresentado no 3º Encontro da Rede de Estudos Rurais, realizado entre os dias 09 e 12 de setembro, Campina Grande - PB, Brasil, 2010.

MICHELOTTI, F. TERRITÓRIOS DE PRODUÇÃO AGROMINERAL: Relações de poder e novos impasses na luta pela terra no sudeste paraense. 2019. 389f. Tese (Doutorado em Planejamento Urbano e Regional), Universidade Federal do Rio de Janeiro, Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro-RJ. 2019.

MONTEIRO, M. A; COELHO, M. C. N. As políticas federais e reconfigurações espaciais na Amazônia. Novos Cadernos NAEA, Belém, v. 7, n. 1, p. 91-122, jun. 2004.

OLIVEIRA, M. ARAUJO, C. S. A Amazônia e os novos paradigmas. Agricultores familiares e as políticas públicas: o papel do observatório regional de Marabá. In: SIMÕES, A. Coleta amazônica: iniciativas em pesquisa, formação e apoio ao desenvolvimento rural sustentável na Amazônia. Belém: Alves Ed., 2003.p-111-122.

PINHO, B. C. P. Desmatamento e uso e cobertura da terra: um estudo de caso no assentamento de Reforma Agrária Paragonorte, Pará. Dissertação (Mestrado em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia) - Universidade Federal do Pará, Núcleo de Meio Ambiente, Belém Pará, 2014.82 f.

POESTER, G. C. Crescimento inicial e sobrevivência de espécies florestais nativas em reflorestamento de mata ciliar, no Município de Maquiné, RS. Monografia (Graduação em Ciências Biológicas) - Instituto de Biociências, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012.22 f.

QUESADA, C. A. et al. Soils of Amazonia with particular reference to the Rain for sites. Biogeosciences Discussion, München, v. 6, n. 2, p. 3851–3921, 2009.

REZENDE, T. V. F. D. A conquista e a ocupação da Amazônia brasileira no período colonial: a definição das fronteiras. (Tese de Doutorado) 2006. Universidade de São Paulo. Universidade de São Paulo. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. São Paulo, 2006. 353f.

REIS A.; TRES D. R.; BECHARA F. C. A Nucleação como novo paradigma na restauração ecológica: Espaço para o imprevisível. Simpósio sobre recuperação de áreas degradadas com ênfase em matas ciliares. Instituto de Botânica, São Paulo, 2006. 17f.

SAMPAIO, S. M. N.; VENTURIERI, A.; DA SILVA, B. N. R.; SILVA, L. G. T.; HOMMA, A. K. O.; CARVALHO, R. D. A. Dinâmica da cobertura vegetal e uso da terra no Sudeste Paraense: O caso do projeto de assentamento São Francisco. Belém: Embrapa Amazônia Oriental, 38p. Documentos, 159, 2003.

SANTOS, V. M. A Economia do Sudeste Paraense: Evidências das transformações estruturais. Desenvolvimento Regional no Brasil: políticas, estratégias e perspectivas. IPEA (instituto de Pesquisa Aplicada). 2017. Disponível em em: http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/livros/livros/20170213_livro_desenvolvimentoregional_cap4.pdf. Acessado: 29 de julho. 2019.

SANTOS, M. Avaliação econômica de quatro modelos agroflorestais em áreas degradadas por pastagem na Amazônia ocidental. Dissertação (Mestrado em Ciências agrárias) – Universidade de São Paulo, 2000.75.f.

SCHMINK, M; WOOD, C. H. (eds). Contested Frontiers in the Amazon, New York: Columbia University Press.1992. 12f.

TURNER, M.G.; GARDNER, R.H.; O’NEILL, R. Landscape ecology in theory and practice: pattern and process. New York: Springer-Verlag, 2001. 401 p.

VALE JÚNIOR, J. F.; et al.; Solos da Amazônia: etnopedologia e desenvolvimento sustentável. Revista Agroambiente On-line, v. 5, n. 2, p. 158-165, 2011.

VELHO, O. G. Frentes de Expansão e Estrutura Agrária. Rio de Janeiro: Zahar, 1972.

VIEIRA, I. C. G.; ARAÚJO, R.; TOLEDO, PM de. Dinâmicas produtivas, transformações no uso da terra e sustentabilidade na Amazônia. Um olhar territorial para o desenvolvimento da Amazônia. BNDES, Rio de Janeiro, p. 370-395, 2014.

VIEIRA, S. C et al. A relevância da comunicação rural na difusão de informações para a agricultura familiar: um estudo de caso do CODAF. In: XI Fórum Ambiental da Alta Paulista, Tupã: 2015.16f.

Sobre os planos de desenvolvimento para a Amazônia, em que medida é possível afirmar que são voltados para o aspecto econômico em favor do capital em detrimento da existência dos povos originários?

ResponderExcluirOlá Sara, obrigada pela pergunta.

ExcluirNós podemos observar isso a partir do momento que a região começou a incorporar-se ao processo geral da expansão capitalista no Brasil, na década de 60 quando os militares pregam a unificação do país e a proteção da floresta contra a “internacionalização” seguindo a política que tinha como slogam: "Integrar para não Entregar". Não levando em conta as comunidades tradicionais ribeirinhas e indígenas que já ocupavam a região, os militares utilizaram um discurso nacionalista, com várias obras em infraestrutura para a ocupação da Amazônia. O crescimento populacional reflexo das políticas públicas para a ocupação do território geraram problemas socioambientais gravíssimos. A expansão do capitalismo se processou mediante a criação de empresas sob o incentivo e a direção do Estado Autoritário (para a massa, para as empresas sempre foi protecionista) que asseguraram as condições para a ocupação e expansão econômica de empresas que se sustentaram na exploração da mão-de-obra local, desapropriação e reapropriação de terras e esmagamento da população indígena que existiam e resistem nessa região. A Amazônia nunca conseguiu criar interesses sociais das comunidades locais que pudessem ser um obstáculo para a penetração do Capital, a dinâmica do processo de desenvolvimento da região e como esse desenvolvimento se manifesta com atividades econômicas predominantes como agropecuária, mineração e outras atividades industriais, são as maiores responsáveis pelo desmatamento e pela desigualdade social na região.

Excelentes colocações Sara e Alini. Ainda podemos contextualizar a pergunta, baseados nos autores como Costa (1997, 2009), (HÉBETTE, 2004) e Becker ( ). Onde eles nos mostram o contexto histórico de ocupação e exploração da região amazônica, que foi marcada por práticas extrativistas como o da borracha e o da castanha. Mas foi apenas a partir de meados do século XX, com a ocupação da Amazônia em ritmo mais intenso e acelerado, que os danos ambientais resultantes da ação humana tornaram-se mais visíveis, com o crescimento da população, a concentração da propriedade rural e o desemprego nas regiões de ocupação mais antiga do país.

ExcluirA partir dos anos 70, a ocupação da Amazônia tornou-se prioridade nacional e o governo federal passou a viabilizar e subsidiar a ocupação de terras para expansão pioneira. As políticas de ocupação procuraram aliar os empreendimentos de exploração econômica com estratégias geopolíticas, sem pensar nas comunidades locais, nos casos, os ribeirinhos, quilombolas e indígenas. Assim, com as políticas adotadas na época, a consolidação da ocupação da Amazônia foi realizada visando integrar a Amazônia com o resto do País e com o capital internacional, fazendo com que o Estado adotasse um conjunto de medidas de ocupação do território amazônico, através das políticas públicas, que resultaram na criação do Plano de Integração Nacional (PIN), do Programa de Redistribuição de Terras (PROTERRA), dos Planos Nacionais de Desenvolvimento (PND I e II) dentre outros.

Neste contexto, a construção de infraestruturas como rodovias, ferrovias, a Usina Hidrelétrica de Tucuruí, a implantação do Programa Grande Carajás (PGC) são componentes centrais de uma política que incentivou à migração massiva para a região amazônica e segregação dos povos tradicionais. Aliado a isso os incentivos fiscais voltados para consolidação da pecuária na região, resultaram em uma rápida e drástica mudança na paisagem, sendo perdidos milhares de quilômetros quadrados (Km²) de vegetação nativa ao longo das últimas décadas. No caso da abertura de rodovias na Amazônia, como Belém-Brasília, Santarém-Cuiabá, Transamazônica e outras, foram fundamentais para atingir o objetivo integracionista imediato. Essas rodovias “revelaram” a Amazônia para o Brasil e para o mundo.

Olá

ResponderExcluirQuando citam:

“Com a chegada do corona vírus (Covid-19) no Brasil, em março de 2020, essa problemática do desmatamento vem se intensificando, trazendo consequências não só ambientais, mas também econômicas e sociais para os agricultores familiares e povos tradicionais da região amazônica”

Gostaria de saber qual sob a ótica dos autores, em que termos a relação entre a pandemia e o aumento do desmatamento ?

Olá Rafael, interessante colocação.

ExcluirBom, como citado no texto, de acordo com dados do INPE (2020), durante os três primeiros meses de 2020, houve um aumento de 51% na taxa de desmatamento na Amazônia, quando comparado ao mesmo período do ano de 2019.

Era se se esperar que com a redução da atividade econômica e circulação de pessoas o desmatamento teria uma redução, mas como os dados demonstram, isso não ocorreu.

A pandemia do novo corona vírus não foi capaz de inibir os desmatamentos, muito pelo contrário, a crise mundial relaxou ainda mais as medidas de fiscalização das florestas tropicais o que facilitou sua perda. Os fiscais, enfrentam dificuldades para conter as ações ilegais (IBAMA, 2020), devido a diminuição das ações de fiscalização as áreas estão sendo invadidas, principalmente áreas indígenas e de proteção ambiental.

Conforme dados do Sistema Deter do INPE, a maior incidência do desmatamento (39% da área área total de floresta perdida) são áreas da União, as chamadas florestas públicas não destinadas, o desmatamento dessas áreas se dá através do processo de grilagem de terras, e é considerado ilegal.

Só o estado do Pará, concentrou 44% de toda a área desmatada da Amazônia Legal em fevereiro e março de 2020 (CBN Amazônia Belém e Rainforest Journalism Fund e o Pulitzer Center, 2020).

Este comentário foi removido pelo autor.

ResponderExcluirA importância de refletir as dinâmicas sociais da Amazônia, sobretudo no que diz respeito ao desmatamento, nos levar a pensar na necessidade de adoção de um modelo de preservação desse ecossistema, visto que esse repositório ecológico não é só relevante para os povos indígenas e as comunidades locais, mas também para o restante do mundo. Alguns autores defendem que para o desmatamento se desenvolver, é necessária atribuição de máquinas, contratação de trabalhadores, pois geralmente o desmatamento é realizado por grupos organizados, visando o crescimento econômico, baseado em ilegalidade. Considerando que as leis, geralmente vêm para o benefício do capital, como repensar o desenvolvimento da Amazônia, a partir da perspectiva ambiental?

ResponderExcluirTâmara Karime Lima dos Santos

Olá Tâmara, excelente colocação e obrigada pela pergunta.

ResponderExcluirComo os modelos de desenvolvimento na Amazônia sempre foram voltados para o interesse do Capital, é evidente que reflete nas leis e políticas públicas do Estado.

Sabemos que o caminho para deter o avanço do desmatamento é difícil, mas é possível. Isso perpassa pela reformulação dos processos de elaboração e analises de EIA e RIMAS de grandes projetos econômicos na região (Principalmente os projetos de mineração e produção de energia) que atualmente consideram apenas o empreendimento e não atendem de forma eficiente as populações locais e também pela formulação de políticas públicas eficientes e eficazes que envolvam as comunidades locais.

É necessário que sejam adotados novos modelos de desenvolvimento sustentáveis no meio rural, que conciliem aspectos sociais, econômicos, ambientais, culturais e éticos... Investindo em pesquisas, estudos e tecnologias que auxiliem o processo de transição do modelo atual para um modelo de agricultura ecológica . Nesse sentido, a Agroecologia possui um papel importantíssimo nesse processo. Como abordado por Altiere (2020), é necessário pensar nos agricultores como agentes culturais capazes de revitalizar o meio rural; promover uma agricultura ecológica; destacar a importância da organização social de categorias menos favorecidas; perceber a agricultura com estrategia de promoção de saúde ambiental. Uma vez que a agricultura convencional traz desequilíbrios ao meio ambiente muitas vezes irreversíveis. , São inúmeras as estratégias que podem ser adotadas, mas devem ser pensadas e construídas em um campo do conhecimento de natureza multidisciplinar.

Algumas temáticas abordadas no trabalho ao que me parece são antagônicas. "O governo federal segundo estudos sobre as políticas públicas para o desenvolvimento econômico da Amazônia implementadas na década de 1980 mostraram que ele foi caracterizado pela criação de um aparato institucional voltado para o crescimento de setores considerados estratégicos na época como o mineral, agropecuário e o hidrelétrico (BEZERRA, 2011)". Como requerer desenvolvimento econômico, sócio ambiental sem diálogo com a população local e o que se pode fazer de maneira prática para se reduzir não só os conflitos por conta da ocupação ilegal e desenfreada das terras e ao mesmo tempo oferecer melhores condições de vida e infraestrutura nessa região com menor impacto ambiental?

ResponderExcluirOlá Artur, obrigada pela sua colocação.

ExcluirO grande problema das políticas e planos de promoção de desenvolvimento é justamente essa falta de dialogo com a população local, bem verdade que não visam os aspectos sociais, geralmente são politicas prontas que não levam em conta as características e problemas particulares de cada localidade. O desmatamento da região sempre foi justificado pela promoção de desenvolvimento econômico, mas isso não reflete na população local que possui um dos piores IDH do Brasil. Essa geração de riquezas é concentrada na mão de poucos, num primeiro momento, os grandes empreendimentos movimentam a economia, elevam o PIB do município, mas ao longo do tempo o resultado é o inchaço da população, pouquíssima infraestrutura e concentração de renda. Principalmente com respeito a atividades minerárias, que alem de todos os problemas sociais e ambientais. Ainda corre o risco de presenciamos mais tragédias como a de Mariana e de Brumadinho.

O desmatamento para atividade agropecuária não se justifica, uma vez que a região Amazônia possui vasto territorio de pastagens mal manejadas e degradadas. O aumento da produção pecuaria na região se dá atraves da otimização do uso de áreas já implantadas.

A maior parte do desmatamento se dá através da remoção de madeira, atividade ilegal onde os criminosos não buscam desenvolvimento e sim enriquecimento próprio. o Estado tem que intervir nessas áreas de forma eficiente, fiscalizando, coibindo e penalizando esses crimes ambientais, alem de criação de mais Unidades de conservação.

Temos vastas áreas desmatadas que podem ser revertidas em áreas produtivas. Deve-se incentivar o uso sustentável das florestas e de áreas passíveis de recuperação, incentivar o consumo de produtos associados a uma produção mais ecológica e de local, planos que aumentem a renda do pequeno agricultor que conserva e produz áreas florestais. Aumento do credito rural, entre outros.

Além disso, nos espaços urbanos a o PIB deve ser revertido para a melhoria da qualidade de vida da população

Com as degradações, quais os principais impactos causados na biodiversidade (Bioma) da Amazônia não só para o Brasil e sim para o mundo todo, pois a Amazônia possui a mais extensa rede hidrográfica do planeta? E a culpa pelos impactos negativos foram só por falta de implementações de politicas publicas necessárias ou por faltas das mesmas não serem executadas de forma correta? Ou essa culpa recai também sobre a população por pensar apenas no lucro e não nas consequenciais futuras ambientais?

ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.

ExcluirOlá Aleneldo, tudo bem?

ExcluirOs impactos do desmatamento são inúmeros, mas podemos citar: degradação de habitats que gera a extinção de especies (fauna e flora), perda da biodiversidade, poluição, mudanças no clima e na vegetação, desertificação, contribuir para o efeito estufa, essas consequências impactam diretamente a vida humana. Além de gerar o Genocídio e etnocídio de povos indígenas da Amazônia

Se você analisar os dados do Sistema Deter (INPE, 2020) você perceberá que o desmatamento nao é fruto de ações de pessoas em situação de vulnerabilidade (ou da maior parte da população que so pensa no lucro). Na verdade é um esquema bem maior e organizado. São grileiros que muitas vezes utilizam de maquinários e mão-de-obra, que custa investimento.

Outra parcela grande desse desmatamento é realizado por atividades minerárias com o próprio incentivo do Estado.

A população local é só uma ferramenta do capital (lembremos conceitos de Karl Marx)

A falta de fiscalização e de punições tmbm estimula a outra parcela do desmatamento de áreas de preservação.

Com um governo que refuta os dados de queimadas, que estimula os que se beneficiam da destruição das florestas e que intimida os que tentam conserva-la, nao é de se surpreender que os números de desmatamento venham aumentando ano após ano.

O desmatamento deve ser combatido com investimento em ciência; na proteção de UC's, áreas de proteção permanente e terras indígenas; em projetos e órgãos que venham a combater o desmatamento e; investimento em educação ambiental e conscientização social.